![]()

わたしたちの住んでいるメルボルンには、パン工場、チョコレート工場、ワイン工場など、食べ物に関係のある工場や、自動車工場、製紙工場、羊毛工場など、わたしたちの身の回りに関係のある工場がたくさんあります。

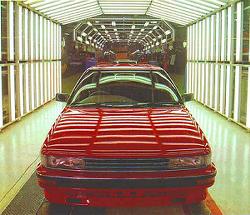

下の写しんは、メルボルンにある日本車の自動車工場の一つです。

これから、自動車工場のしくみや仕事のようすについて学習していきましょう。

自動車は、どのようにしてつくられるのでしょう。また、工場では、どんな仕事をしているのでしょう。

下の図は、ポートメルボルンにある自動車工場の全体のようすです。

この工場は、大きく分けると、組み立て工場、とそう(車に色をつける)工場、プレス(鉄板を車のいろいろな部分に切りぬく)工場、部品おき場、完成した車のおき場からできています。そして、一つ一つの工場が、ほかの工場と連続して作業しやすいように、たて物の場所を工夫して作られています。工場の広さは、約23万5千平方メートルもあり、メルボルン日本人学校が50こも入るほどの大きさです。

この自動車工場で、車がどのようにして作られているのか、できあがるまでのようすを順番に見ていきましょう。

自動車は、できあがるまでに、左のような作業をへて作られます。

(1) 車体作り

車体作りは、車体工場の中で行われます。まず、車の屋根、ドア、ゆかのそれぞれの部分を、うすい鉄板からかたぬきします。かたぬきすることを、プレスするといいます。この作業のほとんどをきかいが行います。つぎに、かたぬきされた車の屋根やドアやゆかを1台の車の形にするために、つなぎあわせます。この鉄と鉄をつなぎあわせることを、ようせつといいます。

ようせつするためには、高い温度のねつを使うので、火花が飛び散るなど、あぶない作業が多くなります。そのため、作業用ロボットなども使われています。

|

|

| メルボルンにある自動車工場 | |

(1)車体作り

|

|

(2) とそう

車体工場から車体がレールの上を通って、とそう工場に運ばれていきます。

とそう工場では、運ばれてきた車体を、色池のようなプールにつけて、下地の色をつけたり、大きなスプレー室で色をつけたりします。車の色は、人気のある色を調べて決めます。これらの作業のほとんどは、きかいでやっていますが、さい後のチェックは、人間の目でしっかりとたしかめられて、次の工場にはこばれて行きます。

|

|

(3) 組み立て

とそう工場から運ばれてきた車体は、ベルトコンベアに乗って、組み立て工場の中に入っていきます。組み立て工場の中は、車体にヘッドライトをとりつける場所、ガラスをとりつける場所、エンジンをとりつける場所というように、それぞれの部品をとりつける場所が決まっています。

車体は、それぞれの場所をベルトコンベアで運ばれ、部品をとりつけられてしだいに車として完成していきます。 組み立て工場ではたらく人たちは、ベルトコンベアで運ばれてくる車体が自分の前にきたら、流れに乗りながら決められた部品をとりつけていきます。ベルトコンベアは、1分間に2.5

メートルくらいの速さで動いていて、その片側に部品は並べられています。もし、作業中に何かトラブルがあって、ベルトコンベアの流れよりも作業がおそくなったら、自分の近くの呼び出しボタンをおして、ラインの外で補助する人に助けてもらえる仕組みがあり、おたがいに助け合って仕事をしています。

|

|

|

(4) けんさ

組み立て工場のさい後のだんかいが、けんさです。

ここでは、できあがってきた1台1台の車について、とそうの仕上がりはいいか、へこんだり、きずついているところはないか、ライトの向きはいいか、エンジンの調子はどうか、電気るいは正しくはたらいているかなど、細かい点についてきびしくチェックをしています。よくないところが見つかると、その原いんなどを調べ、とりつけた工場に注意したり、作業のしかたをあらためたりして、安全な車を作るど力をしています。

けんさにパスした車は、売られていく地域ごとにかんせい車おき場にならべられます。

|

|

| エンジンをとりつけて | シートをとりつけ |

|

|

| 色むらなどをけんさ | 車のてんけん |

|