![]()

これまで、メルボルンのまちのようすや人々のくらしなどについて、いろいろ学習してきました。

では、むかしのメルボルンは、どんなようすだったのでしょうか。また、どのようにかわってきたのでしょうか。調べてみましょう。

また、グレンアイラ市やわたしたちの学校についても、うつりかわりを調べてみましょう。

|

|

|

| メルボルンのシティーの様子 | ||

(1) 今の学校

わたしたちの学校は、メルボルンの中心地から、南東へやく10キロメートルはなれた、グレンアイラ市のしずかな住たく地にあります。

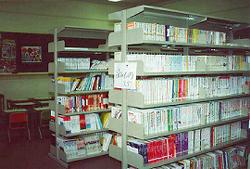

学校は、音楽室、図書室、理科室、ホール、コンピュータ室などもあるれんがづくりの校しゃです。

児童・生徒数は約90名で、ほとんどの人が、スクールバスや自家用車で通ってきています。1996年に、そう立10しゅう年をむかえました。

では、できたころの学校のようすはどうだったのでしょう。

|

|

| 理科室 | 校庭 |

|

|

| 図書室 | ホール |

(2) できたころの学校

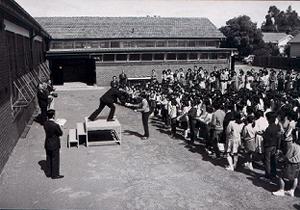

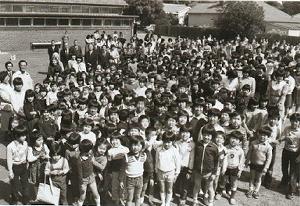

わたしたちの学校は、1968年に日本語ほ習校として始まりました。平日の夜や土曜日、国語や算数だけの授業が行われていました。

ほ習校が、始められても、全日せいの日本人学校を作ることは、メルボルンに住む日本人のねがいでした。

そのために、校しゃを買うためのぼ金活動が行われました。また、じゅんびい員会も作られ、日本とオーストラリアの国におねがいをしました。

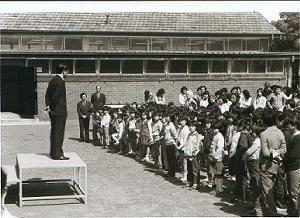

そして、1986年5月に、今の学校が、児童・生徒数96名、しょく員数18名で始められました。校しゃは、げん地の学校を買いとって使うことになりました。少しせまかったので、校庭にかりのプレハブ校しゃをたてていました。1989年11月、教室をあたらしく作る工事が始まり、次の年の9月にかんせいしました。そして、9月8日には校しゃかいちく記ねん式てんが開かれ、校しゃのかんせいを、みんなでおいわいしました。

|

|

|

|

| 創立記念式 | |

|

|

| 補習校(ほしゅうこう)のころの様子です | |

|

|

|

(1) グレンアイラ市

わたしたちの学校のあるグレンアイラ市には、バララットで金がたくさん見つかった1850年代に、人々が住み始めました。

グレンアイラという名前は、フットというそくりょうぎしが、初めて使ったそうです。またこれは、1852年にカナダのノバスコシア州からうつり住んだ牧師であるヘンリ−・リケットソンの家の名前でもあります。 この家は、ク−ヨンロ−ドにありますが、1890年代の不況によって、リッポン・リ−の持ち主に売られました。

グレンアイラ市になったのは、1994年で、その前はコ−フィ−ルド市という名前でした。

道路や場所の名前の中には、むかし住んでいたアボリジニの人々のえいきょうを受けているものがあるそうです。

|

アボリジニのえいきょうを受けている言葉の例 Kooyong 休む場所 Neerim 長い、高い Bambra きのこ、マッシュルーム |

|

|

(2) まちのうつりかわり

1881年には、コーフィールドグラマースクール、1884年には、シティーホール、さいばん所、ゆうびん局なども作られ、まちのしせつはどんどんと整えられていきました。

1901年には、コーフィールドは「市」としてみとめられ、市長もえらばれました。

鉄道会社もたくさん作られていきました。1859年にブライトン線がひかれたのを始め、サウスヤラ・オークレイ線(1879年)、コーフィールド市を東西に横切るロスタウン線(1889年)、アウターサークル線(1890年)などがつぎつぎにひかれました。

また、1860年代に始められたホーストラム(馬が客車を引くもの)の線路が、1880年代にどんどんえん長されていきました。

1900年代に入ると、ベンディゴやバララットで電気によるトラムが走り始めました。コーフィールドでも、1913年に電気によるトラムが、さいしょにグレンハントリーロードを走るようになり、ますます交通のべんが良くなっていきました。1994年12月15日に、コ−フィ−ルド市は、ム−ラビン市の一部と合併して、現在のグレンアイラ市になりました。

|

| 1913年 はじめて走るトラムを見にきた人々 |

|

(1) ジョン・バットマン

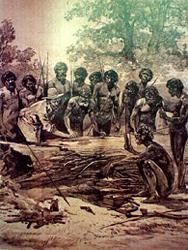

1770年、イギリスのキャプテン・クックが、シドニー近くのボタニーわんにやってきました。それから65年後の1835年、ジョン・バットマンのひきいた1だんが、タスマニアからカヌーで現在のメルボルンに上りくし、ヤラ川をさかのぼりました。そこで原住みんのアボリジニと親しくなり、かがみやおの、はさみ、シャツ、小麦こ、毛ふ等と交かんに7億坪あまり(東京都の面せきと同じくらい)の広い土地を手に入れました。

|

|

| ジョン・バットマン | アボリジニの調いん風景 |

(2) まちのうつりかわり

1837年、メルボルンという名前が、イギリス首相メルボルン子しゃくの名をとってつけられました。その時の人口はたった500人だったそうですその時には、ロバート・ホドルとロバート・ラッセルによって、ごばんの目に道路が走っている都市計画(今のシティー)が作られていたそうです。

1851年には、メルボルンは州としてどく立しました。

またその年、メルボルンの近くのバララットで金が見つかって、ヨーロッパ、アメリカ、中国などからたくさんの人々がうつり住んできました(ビクトリア州の人口は10年間で7万人から53万人にふえました。)

その頃、メルボルン大学(1853年)、中央ゆうびん局(1859年)、ビクトリアマーケット(1878年)等が作られました。また、1880年には国さいはくらん会が開かれ、やく130万人もの人が集まりました。

1901年、オーストラリアれんぽうせいふが作られたときには、キャンベラが首都に決まるまでの27年間、メルボルンのビクトリア州ぎ事どうが、国会ぎ事どうとして使われていました。その間、メルボルンは首都のやくわりをはたしました。

交通きかんも整びされ、1883年には、トラムが走るようになりました。また、1910年にはフリンダースストリート駅がかんせいし、ポートメルボルンまで電車が走りました。

次の年には、南半球さい大のマイヤーデパートも作られ、まちのしせつは整えられていきました。

また、外国からうつり住む人々もふえていき、まちはどんどん大きくなっていきました。

1956年にはメルボルンで第16回オリンピック大会が開かれました。1988

年(オーストラリアけん国200年)、メルボルンの人口は、約300万人、1993年には、約320万人となり、200を越える民族の出身者が生活する多民族国家オーストラリアの第2の都市として、発展を続けています。

|

|

| メルボルン大学 | ビクトリアマーケット |

|

|

| メルボルンオリンピックの開かれたきょうぎ場 | |

|